Ein neues Image für den ÖPNV

In autonomen Shuttles wird eine Schlüsseltechnologie für einen flexiblen und modernen Nahverkehr gesehen. Deutschland hat die Chance, Vorreiter zu werden, jedoch bremsen komplexe Strukturen der Zusammenarbeit und fehlende Marktverfügbarkeit von Fahrzeugen diese Entwicklung aus. Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO stellt mit dem Projekt »AMEISE« eine effiziente Mobilitätslösung vor. Unser breites, interdisziplinäres Konsortium stellt mit dem Projekt »AMEISE« eine effiziente Mobilitätslösung vor.

Zur IBA mit dem autonomen Shuttle

Unter dem Motto „Mit dem autonomen Shuttle zur Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart (IBA’27) trafen sich engagierte Expert*innen, IBA-Schaffende, Politik und Interessierte am 4.12.25 zum spannenden Austausch im ZERO Stuttgart.

Expert*innenbeirat AMEISE – 3. Sitzung

Auch die dritte und letzte Arbeitssitzung des Think Tank am 16.11.2025 war wieder geprägt von lebhaften Diskussionen und spannenden Impulsen.

Expert*innenbeirat AMEISE – 2. Sitzung

Am 27. Juni drehte sich alles um das Thema „Technikfolgenabschätzung“. Der Think Tank traf sich diesmal persönlich im Fraunhofer IAO, wo die Expertinnen die Gelegenheit nicht nur im Workshop, sondern auch in den Pausen für den lebhaften Perspektivenaustausch nutzten.

Expert*innenbeirat AMEISE Phase 3.2

Der Expertenbeirat besteht aus 24 Fachleuten u. a. aus den Bereichen öffentliche Hand, autonome Fahrzeugtechnologien und aus Aufgabenträgerinnen aus dem Bereich ÖPNV.

Autonomes Fahren ist die Zukunft

Bundesregierung veröffentlicht Strategie für autonomes Fahren im Straßenverkehr

AMEISE startet in Phase 3.2

Anfang 2025 ist das Projekt AMEISE in die zweite Hälfte der dritten Phase gestartet – Phase 3.2, gefördert vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg. Im Fokus steht nun reine Forschung, ohne Fahrbetrieb.

Integration autonomer Shuttles in den Straßenverkehr

Der Probeeinsatz unseres Shuttles AMEISE in Waiblingen (Phase 2) und Ehningen (Phase 3) ist beendet und liefert wichtige Erfolgsfaktoren für den autonomen ÖPNV.

AMEISE begeistert auf dem Ehninger Maifest

Unser fahrerloser Shuttle AMEISE war ein Highlight auf dem diesjährigen Ehninger Maifest! Zahlreiche Besucher*innen nutzten die Chance, unseren hochautomatisierten Shuttlebus aus nächster Nähe zu erleben – genug Inspiration, um selbst kreativ zu werden.

Künstler*in: 3 Boys Gang > weitere Entwürfe

AMEISE – Eindrücke der Inbetriebnahme der Strecke

Automatisiertes Fahren im ÖPNV: Erprobung in Waiblingen

Gemeinschaftsforschungsprojekt AMEISE möchte Potenziale von autonomen Fahren beforschen

Ziel des Gemeinschaftsforschungsprojektes AMEISE

Erarbeitung von Lösungsvorschlägen und Transformationswissen für zentrale technologische und gesellschaftliche Herausforderungen im Kontext der Verkehrs- und Energiewende.

Im Ergebnis liefert das Projekt auf verschiedenen Ebenen vertiefende Erkenntnisse wie die anstehende gesamtgesellschaftliche Mobilitätswende verbessert gestaltet werden kann.

Gefördert wird das Vorhaben vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg.

Pressemitteilung zum Projektbeginn

Verbundförderprojekt AMEISE

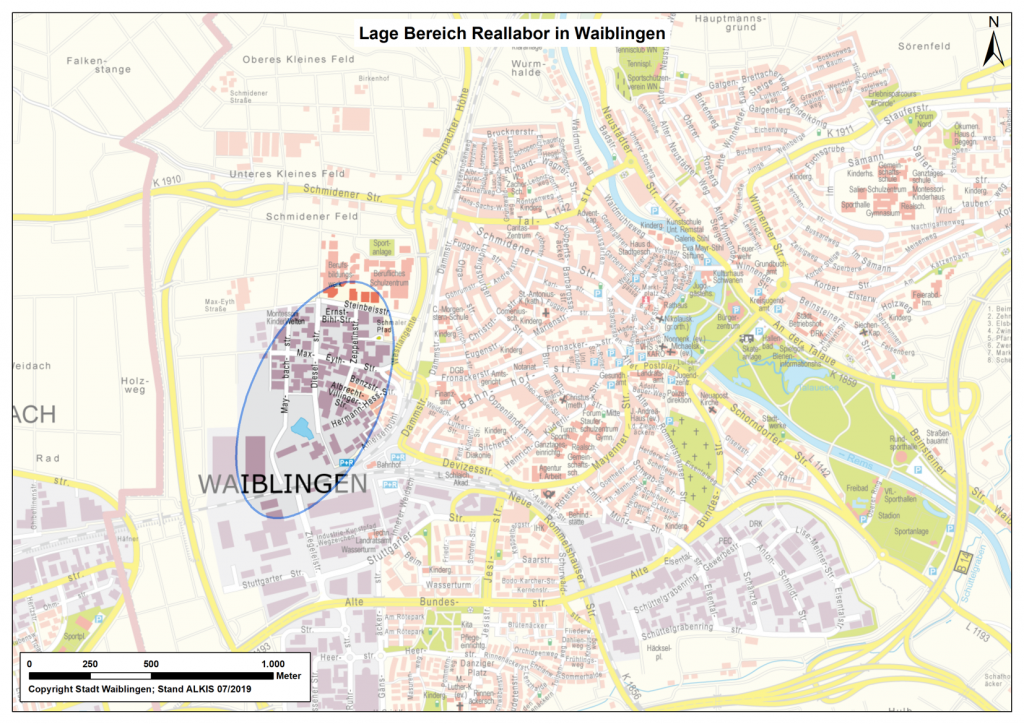

Das Verbundförderprojekt AMEISE untersucht und erprobt die Technologie-Option autonomes Fahren im ÖPNV, unter Einbezug der Zivilgesellschaft und vieler Experten, im Gewerbegebiet Ameisenbühl in Waiblingen und auf dem Areal der Bertrandt AG in Ehningen.

Das Ziel des Forschungsprojektes im Bereich „Ameisenbühl“ in Waiblingen sowie auf dem Areal der Bertrandt AG in Ehningen, ist die Entwicklung und Erforschung von hochautomatisierten, emissionsfrei angetriebenen Fahrzeugen der Fahrzeugklasse M2 (Kleinbusse) zur Personenbeförderung im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Beforschung findet ganzheitlich statt und beinhaltet die Integration innovativer Verkehrsinfrastrukturkonzepte, deren Einbindung in den Betriebsablauf des ÖPNV im innerstädtischen Raum sowie den Einbezug lokaler Stakeholder. Unter Berücksichtigung von Inklusion wird den besonderen Bedürfnissen eingeschränkter Personengruppen dabei gesonderte Beachtung geschenkt. Dabei wird der Begriff „Barrierefreiheit“ in einem größeren Kontext betrachtet, um nutzerzentrierte Lösungen zu erschließen, die zum einen altersgerecht sind und zum anderen beispielsweise junge Familien einschließen. So lassen sich weitaus mehr Mehrwerte ableiten, die das Nutzererlebnis aller Mitfahrenden optimieren. Eine Analyse der Wirtschaftlichkeit automatisierter ÖV-Transporte findet unter dem Gesichtspunkt verkehrsökonometrischer Bewertungen statt.

Hintergründe zum Projekt

Der Einsatz von autonomen und (hoch-)automatisierten Fahrzeugen birgt derweil noch große Herausforderungen: Dies ist sowohl in der bestehenden Infrastruktur als auch im bisherigen Stand der Technik begründet. Beide Faktoren befinden sich derzeit noch im Aufbau/in der Anfangsphase. Im Rahmen dieses Projektes gilt es, das autonome bzw. hochautomatisierte Fahrsystem, insbesondere von Seiten der Straßeninfrastruktur, zu analysieren sowie stufenweise zu verbessern. Die Entwicklung und der Aufbau eines autonomen/ hochautomatisierten ÖPNV ist ohne die Entwicklung und den Aufbau eines ganzheitlichen „Ökosystems“ nicht möglich, weshalb das Forschungsprojekt AMEISE an diesem Punkt ansetzt und das Ziel verfolgt, Erkenntnisse und Ansatzpunkte diesbezüglich zum Vorschein zu bringen.

Der planmäßige Ansatz für das Reallabor sieht transparente soziotechnische Innovationsprozesse vor, bei denen die ÖPNV-Nutzer, die relevanten Akteure des Wertschöpfungsnetzwerks sowie weitere, im Nutzungsumfeld relevante Akteure, die Entwicklung und Anwendung von neuen Produkten, Dienstleistungen und Systemlösungen mitgestalten. Hier wird somit ein interaktiver und iterativer Innovationsprozess in einer realen Umgebung stattfinden, wobei die unterschiedlichen Perspektiven von Kommune, Wissenschaft und Praxis integriert werden.

Die Erkenntnisse aus solchen Prozessen können aufgrund ihrer grundsätzlichen Übertragbarkeit vergleichbare Mobilitätskonzepte an anderen Orten positiv unterstützen. Dies gilt insbesondere im autonomen ÖPNV, da die Mehrwerte für die Bevölkerung erlebbar gemacht werden.

Projektphase 1 – Aufbau der Grundbausteine

Die Bestandteile der ersten Projektphase umfassen unter anderem den notwendigen Ausbau der Infrastruktur (Markierung, Beschilderung, Absicherung, Digitale Anbindung nach ist-G5 Standard), die Erforschung und Spezifizierung von geeigneten Umfelderfassungssystemen (infrastrukturell) sowie deren Einbindung und die Einrichtung eines 5G-Mobilfunknetzes.

Projektphase 2 – Der autonome Bus AMEISE rollt zum ersten Mal

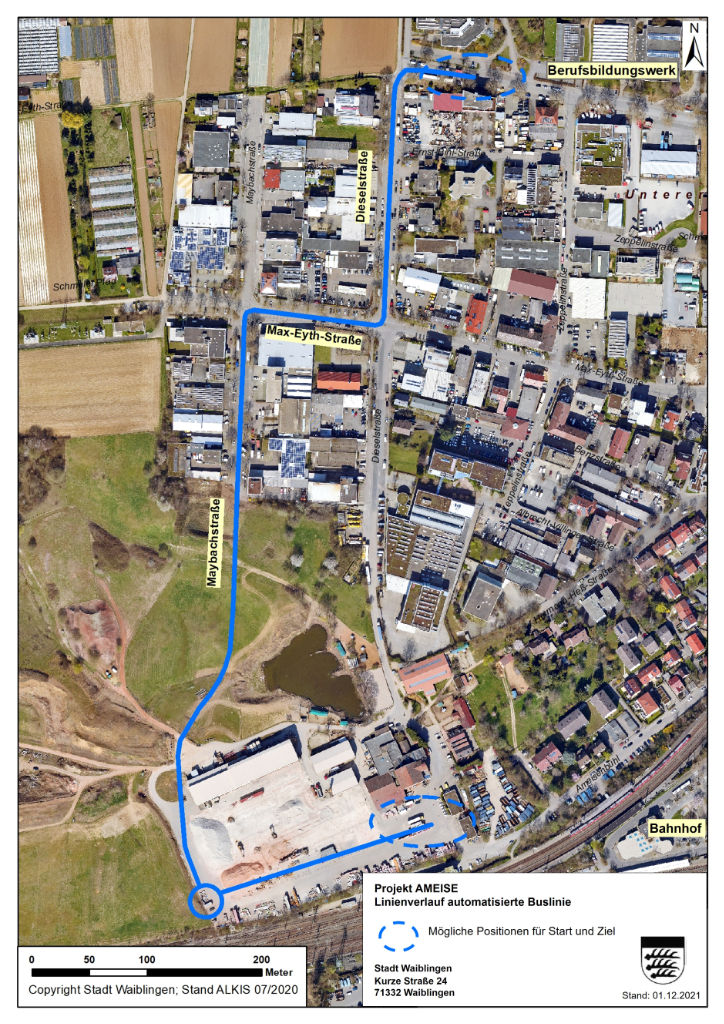

In der zweiten Projektphase entsteht das erste Reallabor in Waiblingen und befördert pro Bus sechs Personen vom S-Bahnhof in Waiblingen zum Waiblinger Berufsbildungswerk. Als Haltestellen werden der S-Bahnhof in Waiblingen (Ameisenbühl) und das Berufsbildungswerk (BBW) genutzt.

Auf der unteren Abbildung ist die ermittelte Strecke, vom S-Bahnhof Waiblingen (Ameisenbühl) zum Berufsbildungswerk (BBW) dargestellt. Pro Fahrt kann der hochautomatisierte Shuttle sechs Passagiere befördern, da der Shuttle kleiner ist als ein herkömmlicher Bus. Bevor der Shuttle die Strecke abfahren kann, wird in einem ersten Schritt ein L0-Bus beschaffen und mit autonomer Sensorik für die Befähigung von passiver Datenerfassung ausgestattet. Nach dem Standard SAE j3016 bedeutet dies, dass es sich um ein herkömmliches Auto handelt, das komplett von der fahrenden Person gesteuert wird. Die Automatisierungsstufen L0 – L5 können auf der Seite des Kraftfahrt-Bundesamtes nachgelesen werden. Mit diesem L0-Bus wird das Szenario mittels der Ausstattung untersucht, wie der hochautonome Shuttle mit einer maximalen Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h auf der Strecke fährt. Auf Basis der passiven Umfelderfassung, entstand eine Machbarkeitsstudie für einen L4-Betrieb.

Projektphase 3.1 – Mit einem breitgefächerten Fokus in Richtung handfeste Ergebnisse

Die dritte Phase des Forschungsprojekts AMEISE beginnt im Herbst 2023 und endet im letzten Quartal 2024. Sie baut auf den erfolgreichen Phasen AMEISE I und AMEISE II auf. Dabei spielen vor allem folgende Betrachtungen eine große Rolle:

- Datensammlung mit Fokus auf Barrierefreiheit

- Konzeption einer Leitstelle

- Digitalisierung der ÖV-Branche

- Transformationspfade für den Praxiseinsatz in Baden-Württemberg

- Verzahnung mit innovativen Quartierskonzepten

- Datenpotenziale im urbanen Wirkungsgefüge, zur besseren Planung/Integration von autonomen Bussen im ÖPNV

Für die praktische Umsetzung sind zwei Reallabore geplant, in Ameisenbühl (Waiblingen) und in Ehningen. Aufgrund örtlicher Gegebenheiten wird sich jedoch im Verlauf des Projektes ausschließlich auf die Pilotphase in Ehningen konzentriert. Nach dem erfolgreichen Teststart in der zweiten Phase wird nun neue Sensorik-Technologie – also das technische „Sehen“ und „Fühlen“ des autonomen Shuttles eingeführt und getestet.

Das zweite Reallabor wird in Ehningen durchgeführt. In der untenstehenden Abbildung ist die vorgesehene Strecke für den Pilotbetrieb dargestellt, ein Teil der Strecke fährt durch das Gelände der Bertrandt AG. In Ehningen sollen vor allem Synergieeffekte mit der Stadt- und mit innovativen Quartiersplanungen untersucht werden. Martin Feldwieser, Teamleiter im Forschungsbereich „Stadtsystem-Gestaltung“ am Fraunhofer IAO, erklärt: »Für eine erfolgreiche Einführung des autonomen Fahrens im ÖPNV als Systeminnovation, bedarf es vergleichbare Rahmenbedingungen unter engem Einbezug der Stadt- und Quartiersperspektive. Deswegen freuen wir uns, gemeinsam mit Waiblingen und Ehningen dies unter realen Bedingungen an mehreren Standorten erproben zu können«.

Projektphase 3.2: Forschung zu autonomen Mobilitätskonzepten

Seit Anfang 2025 befindet sich das Forschungsprojekt AMEISE in der zweiten Hälfte seiner dritten Phase – Phase 3.2. Gefördert durch das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, konzentriert sich diese Etappe ausschließlich auf wissenschaftliche Analyse und Konzeptentwicklung. Praktische Fahrbetriebe finden nicht statt.

Technikfolgen, Betreibermodelle und Marktdesign

Ziel von Phase 3.2 ist es, die Technikfolgen und Systemwirkungen der Integration autonomer Fahrzeuge in den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) fundiert zu untersuchen. Im Fokus steht die Frage, wie sich autonome Verkehrsmittel auf beispielsweise soziale Strukturen, den Individualverkehr, den Parkraum und das Mobilitätsverhalten auswirken. Gleichzeitig werden mögliche zukünftige Betreibermodelle sowie das Marktdesign eines ÖPNV mit autonomen Elementen erforscht. Themen wie rechtliche Rahmenbedingungen, Verantwortlichkeiten, Finanzierungsmodelle, Kooperationsformen, Datenplattformen und Infrastrukturplanung stehen dabei im Mittelpunkt.

Starke Partner und wissenschaftliche Begleitung

Das Projekt wird getragen von einem interdisziplinären Konsortium: Fraunhofer IAO, Hochschule Esslingen, Interlink GmbH, BridgingIT Group, Bertrandt Technikum GmbH und dem Kommunikationsbüro Ulmer. Diese Partner bringen Expertise aus Technik, Wissenschaft, Digitalisierung und Kommunikation zusammen.

Begleitet wird AMEISE 3.2 durch einen unabhängigen Expert*innenbeirat – den „Think Tank“. Dieses Gremium reflektiert laufende Entwicklungen, bringt externe Perspektiven ein und fördert den Transfer in Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit.

AMEISE 3.2 liefert damit wichtige wissenschaftliche Grundlagen für die Gestaltung autonomer Mobilität im öffentlichen Verkehr – als Beitrag zur sozial, ökologisch und technologisch tragfähigen Mobilitätswende.

06. August 2024

Abschlussbericht AMEISE Phase 2

Ein Forschungsprogramm zum autonomen Fahren in Baden-Württemberg.

Jetzt downloaden

08. April 2024

Abschlussbericht AMEISE Phase 1

Jetzt downloaden